「夢をかなえてくれる旅、それは自転車の旅だ」というわけで、軽装備で自転車にまたがり、一気に駆け抜けた。海岸線を走った後、ジグザグに平原を通り抜け、標高650メートルの福山植物園まで上る宜蘭県でのルートだ。

「自転車を手に入れれば、生涯、後悔しないだろう」これは、探検や旅について語り続けたマーク‧トウェインの言葉で、彼も自転車の旅を愛した一人だったはずだ。交通機関の発達‧多様化した現代、人々は大急ぎで目的地に達するようになり、途中の風景を楽しむことなど忘れてしまったようだ。今回、我々は自転車の速度でじっくり時間をかけ、宜蘭を回ることにした。

頭城で最も早く発展した「頭囲街(現「和平街」)」をスタート地点にした。ややひんやりとした風が顔を撫でていく。ここはゆっくりと進むのがいいだろう。曲がりくねった小道には、清朝末期の閩南様式、日本統治時代の洋風レンガ造りや鉄筋コンクリートの建物が入り混じる。最も古い建物の並ぶ辺りは、洪水被害でさびれた後、今や店の扉も閉まったままだ。だが「蘭陽地方で最初に開けた」と言われ、清朝末期に繁栄したこの海辺の頭城の、ここは最も栄えた通りだった。

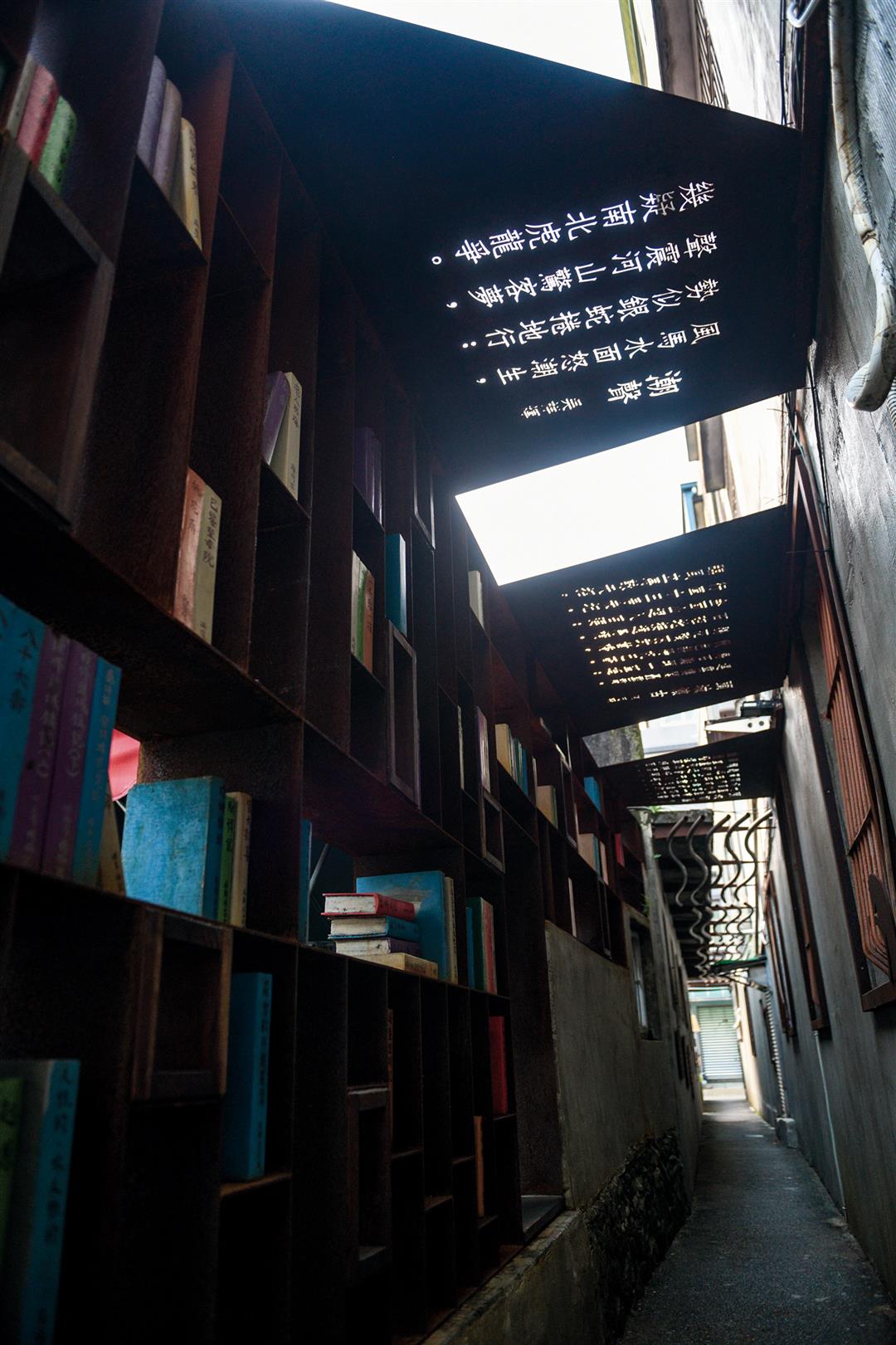

地元の作家が、蘭陽で最初に開けた地——頭城のために書いた詩が永遠に刻まれ、光と影が印象的な文学の廊下を創り出している。

新旧入り混じる頭城

和平街を抜けてすぐの狭い路地に「芸文街」と「文学街」がある。頭城の歴史や文学を現代アートの手法で残そうという取組みで、頭城出身の作家‧李栄春や、頭囲登瀛吟社(詩社)の最後のメンバーだった詩人、游象新など地元の作家の作品を展示する。金属板に穿たれた作品の字句が壁に光と影を投げかけ、頭城の歴史を伝える。

「魏家食府」は頭城文化クリエイティブパークの真向かいにある。ミシュランの星を得たシェフ、江振誠が宜蘭に移り住んでから、地元のお薦めレストランの一つに選んだ店だ。我々はここで食事し、エネルギーを補給した。

旺山南瓜園ではツルを伸ばしたカボチャが棚からつり下がり、これらを実らせたミツバチが忙しく飛び交い、受粉を助けている。

20キロにわたる三景変幻

二龍河を渡って左に折れた竹安海堤から「宜蘭渓北浜海自転車道」が始まる。台2号線とほぼ平行に走る道で、青い海の向こうに亀山島が見える。やがて壮囲砂丘の防風林に入るが、まだわずかに潮風を感じる。灌木林には古いトーチカが点在する。かつて海からの敵の侵入に備えたものだ。自転車道の最後に渡る橋の上から、蘭陽渓が海に注ぐ景色を一望できる。ここは海、林、川の三景が楽しめ、潮風、木の香り、陽光の感じられる最高のコースだと言えよう。

続いて省道に入り、普段は飲めない珍しいコーヒーを目指す。「旺山南瓜園」にカボチャペーストをミルク代わりにしたカフェラテがあるというのだ。旺山ではカボチャの世界五大品種をすべて栽培する。南瓜園二代目当主の奥さん、彭淑恵が美味しいカボチャの見分け方と、旺山が守る自然循環型生態について説明してくれた。「カゴの中に植え、ツルを棒に這わせて育てると、カボチャのトンネルができます。当初は人工授粉をしていたのですが、後に専門家に任せました」カボチャより数の多そうな草花を指し、「これらはみな専門家による多様化のおかげです」と言う。授粉専門家とは誰かと問うと、彼女は笑って温室を指さした。「あそこにミツバチの家があります」

建築家の黄声遠が設計した壮囲砂丘ビジターセンターには、名監督ツァイ・ミンリャンの「記憶壮囲影像インスタレーション」が展示され、砂丘の美が屋内でも観賞できる。

儒教普及を使命に

台7丙号線を通って羅東鎮に入り、何か食べようと探していると、羅東夜市の奥で「勉民堂」が目に入り、思わず足が止まった。面積は広くないが台湾東部では清代創建の重要な廟だ。古くからの堂規則が壁に貼られており、「公務のほかに儒教普及を使命とする」と清朝公文書体で書かれている。堂内に華美な装飾はなく、素朴な色調で、三神のために用意された椅子もそれぞれ質素な木製だ。だが勉民堂は台湾で唯一「九門三窓」の造りを持つ。これは清朝の官式建築で、日本統治時代にも廟として唯一保存された。

いくつか角を曲がると、ここにも江振誠シェフ絶賛の店「知足豚脚」がある。秘伝のタレで豚足を煮込んであり、とろけるような美味しさで、一皿全部食べても脂っこさは感じない。

満足して夕日の中を再出発。次は軽くこいで着けそうな中興文化クリエイティブパークだ。

清々しいライティングが施された浅池の縁には詩作「夏景」が刻まれた碑があり、幻想的な美を醸し出している。

光と影の共演

中興文化クリエイティブパークの前身は、かつて生産量で東南アジアを席巻した中興紙業だった。閉鎖後は壁と塀だけの廃墟になっていたのを、2015年に芸術展示パークとしてよみがえらせた。並んで建つ低い建物がちょうど良いアート空間となり、高くそびえる灰色のビルと煙突のあるボイラー室は「光」アートの展示場となった。昼間は展示室の作品が鑑賞でき、夜に点々と照明が灯ると建物は闇に溶け込み、また違った幻想的な美が生まれる。

パーク内には底に石を敷き詰めた浅い池があり、上部に吊るされた豆電球の電飾や周囲の照明を映し出す。池の傍らには宜蘭の詩人、呉緯婷の詩「夏景」の作品も掲げられている。星のような電飾や柱状の黄色い光が水面に映るさまに、思わずたたずんで見とれてしまう。

「有料倉庫」と書かれた2階建ての建物に入ると、中には巨大な急須のような、或いは宮崎駿のアニメに出てくる丸い飛行船のようなものが浮かんでいる。これは茶室で、本年(2021年)末までの展示作品「老懂軒」(「老懂」は羅東地方の原住民語で猿の意)だ。ユニークな作品で知られる日本人建築家の藤森照信が、宜蘭の上質な木材を使い、地元住民とともに造り上げた。梯子を上って中に入ると、そこは本当に湯を沸かして茶を楽しめる茶室だった。

窓外に目をやると、陽光に光る安農渓が見えたので、川岸まで自転車を走らせる。大きな木が枝を広げて気持ちよさそうだ。土手の道が安農渓自転車道、片側には田畑が広がり、もう片方に見えるのは緩急ある流れを見せる安農渓だ。

涼しい風と草の香りを感じながら安農渓の川岸を行けば、ラクウショウの葉が触れ合う音が聞こえ、心身ともにリラックスできる。

向かい風の安農渓自転車道

自転車道はまるで川岸を毛筆でなぞったように白い線となって伸び、紅葉したラクウショウの林を抜けたかと思えば、田畑を隔てて台7号線が左右に位置を変えて出現する。やがて安農渓上流に近づくと、この辺りは三星葱の産地だ。青いネギが山から吹き下ろす風に揺れ、お辞儀を繰り返している。遠くには山々の連なる美しい風景があり、なだらかな道を軽快に走りながら、渓流の音に耳を澄ませ、川岸の木々との対話を楽しむ。

蘭陽渓脇の小道を北上し、左折して戻った台7丙号線は宜蘭市へと続く。東部で最初に建てられた廟「昭応宮」に着くと、歴史家の葉永韶に出会った。この昭応宮はさほど大きくはないが、彼にとって最も美しい廟だという。

台湾で唯一山に向って建つ媽祖廟——宜蘭昭応宮は、簡素ながら堂々とした正統派の美を感じさせる。

美は質朴にあり

宜蘭の旧跡に詳しい葉永韶は、ヘミングウェイのように、自転車であちこちを回って故郷のことを知るのが好きだ。「どの廟も建てられた時代の美意識を反映しています。昭応宮の美は抑制された質朴さにあり、それはこの廟が特別だからです」と言って方角を指し示した。「航海を守る媽祖様を祀る廟なので、本来なら東の海の方を向いて建つはずでしょう?」と言われて気づいたが、確かに昭応宮は山側を向いて建っている。

「清の道光帝の時代に昭応宮は改築が必要となり、風水師に見てもらうと『東向きなら大金が入り、山に面した西向きなら子孫繁栄して優れた人材を輩出する』と言われました」こうして昭応宮は1834年、台湾唯一の、山側を向いた媽祖廟として改築された。「道光年間の建築は古典的なものが美しいとされました」葉永韶は龍柱のそばへ行って説明した。「龍柱を見ればわかります。この柱には動き出さんばかりの龍が彫られているだけ、ほかに装飾はありません。財力を誇ろうと廟建築は華美になりがちですが、道光年間は違いました。シンプルながら精緻で、バランス良い美しさがあります。適度なバランスなのです」

次に葉永韶は頭上の「員光」を指した。それは「通梁」とも呼ばれ、短い梁の下に強度を高めるために渡される木材部で、装飾が施されて職人の腕の見せ所となる。「これは透かし彫りで巻き軸が彫られており、とても寓意的です」古い建物の研究や修築をする葉永韶は数多くの建築物を見てきたが、最も好きなのは人間性の感じられるものだという。「高尚なことではなくて、例えば建てる時に願いをそのまま彫ったものなどで、たいていは福や禄、寿などの字がよく見られます」「あそこにネズミが彫ってあるのはネズミがよく繁殖するからで、房をつけるブドウも多子多孫の象徴です」と葉永韶は笑った。

宜蘭市内にある設治記念館には、今もかつての枯山水の庭園があり、館内には宜蘭の歴史資料があって、宜蘭の百年の歴史を伝えている。

森林に囲まれた植物園

宜蘭市を離れて台7丁号線を進み、ネットで事前に入園予約しておいた福山植物園に向かう。植物園へは一本道の狭い急な坂しかなく、体力を消耗する(落石が多いので車でのアクセスがお勧め)。園内は歩くしかない。

福山は、自然保護、研究、教育が三位一体となった植物園だ。1000ヘクタールの広葉樹天然林を有し、見学できるのは約30ヘクタールの範囲だけだが、豊かな生態が見られるので人気が高い。入口にある、はるかな歳月を刻んだ木化石のそばを通り、自然センターに向かう。音や標本の展示があり、科学的な紹介がなされている。福山の森林についてざっと知識を得て、見学規則も知った後、双眼鏡を手に園内の木道を歩く。

まず現れたのは水生植物池で、さまざまな水生植物に覆われた水面が、池の生物に最適な環境を生み、それらを餌とする多様な鳥類も集まる。天気によって池はさまざまに表情を変えるという。晴天の日は木々の緑と青空を映した水面に、ときおりカイツブリが波を立てる。雨の日は霧が立ち込め、雨粒の落ちる水面を水鳥が優雅に横切っていく。研究員の林建融が「冬にはオシドリがここで越冬します。双眼鏡で見ると、求愛期のオスの美しい羽が見られます」と教えてくれた。

年平均降雨量5000ミリ、しかも低海抜にある福山植物園は着生植物の天国だ。「数々の着生植物が貼りついた木は『大樹アパート』と呼ばれ、雨林における大切な共生現象です」と言って、林建融は双眼鏡と拡大鏡で森の「アパート群」と各「住人」をそれぞれ詳しく観察するよう勧めてくれた。数メートル先では数頭のキョンが草を食み、橋を渡れば大小さまざまのタイワンザルが草地に座っていた。水辺ではカニクイマングースたちが尾を伸ばして器用にすり抜けて行った。

柿色に染まった夕日を背に受け、かつてない満足感で山を下った。今回の自転車の旅は、サイクリング道、風景、歴史、建築物を楽しみ、海岸から山へも行った。自然に親しみ、美味しい物も食べ、忘れがたい記憶を残す旅となった。

福山植物園内には多くの野生動物が棲息している。立ち止まり、双眼鏡を手にじっくり観察してみたいものだ。

幻想的な生態池には余所にはない希少な水生植物も多い。黄色い花を開いているのはコウホネの仲間、台湾固有種の台湾萍蓬草(Nuphar shimadai)である。

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

-1@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)