小提琴和布農族的傳統樂器,會協奏出怎樣的一種樂音?

由兩廳院主辦的「台灣原住民族樂舞系列」,今年即將推出「布農族篇」,由於主辦單位只能提供五百萬元預算的一半,有人便把腦筋動到了常住紐約的小提琴家胡乃元身上……。

舞台上站著一老一少。

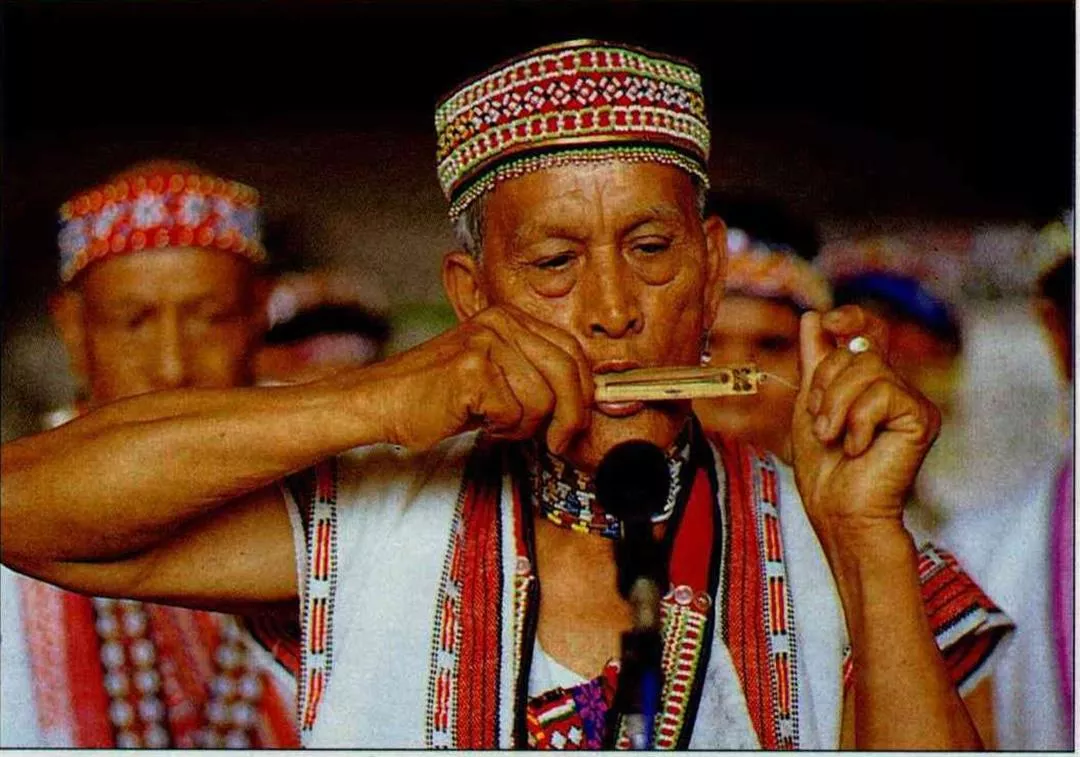

右手邊的布農族長老拿著口琴,一隻手拉動琴身,吹出如彈簧般的節奏之音。

左側胡乃元的小提琴慢了半拍出聲,試圖拉奏出「心中的歌」——那首在長老口中震顫,而未曾明白唱出來的旋律。

這個短短幾分鐘的「現代與原始的對話」,是當晚義演會的高潮之一。胡乃元在演出前一天,才照著民族音樂學者明立國標示的旋律簡譜,與布農族長老對奏。他形容那情景「像是一個陌生人拿了只標出異鄉大街的地圖,而要自己去尋找小巷」,成果當然無法預期。然而,這本來就是一個起步。

複雜而優美的合音是在農族歌聲的一大特色,他們以此唱出了人際之間的和諧對應。(黃麗梨)

好友「陷害」成一場義演會

本來這時該在加拿大朋友處渡假的旅美小提琴家胡乃元,此刻卻留在台灣,為的是參加旅德近卅年的指揮家簡寬宏首度返台的音樂會;此外,就是為了這場與布農族同台獻藝的義演了。前者是要報答簡寬宏當年發掘他以天才兒童身分出國深造的知遇之恩;後者呢,卻是緣於一群好友的「陷害」之計。

原來,趁著胡乃元在台期間,他的紐約舊識,現任花旗銀行副總裁的洪達恩,有意在畫廊籌辦一場賞畫聆樂,兼為尋求企業贊助藝術表演的小型音樂會。此事與「民族樂舞系列」策劃明立國及製作虞戡平談起後,索性「一不做、二不休」,在奧美公關公司的義務策畫下,把它擴充成「公諸於世」的義演會,為即將在今年十月於兩廳院廣場舉行的「台灣原住民族樂舞系列——布農族篇」徵募不足款項。於是朋友之間環環「陷害」,彼此開著「交友不慎」、「廢物利用」的玩笑,卻又興高采烈、自投羅網地一起張羅大小瑣事,成就了這場別開生面的音樂會。

布農族的口琴與台灣其他原住民族的並無二致,演奏時以一手拉動,使輕含在口中的琴身振動,並藉口腔共鳴而發聲。(黃麗梨)

原始與現代的對話?

五月廿四日傍晚時分,在來來大飯店的金鳳廳內,賓客雲集,衣香鬢影交錯,布農族還帶來自釀的小米酒準備與來賓分享。

小小的一方舞台,穿插安排了來自玉山腳下的南投信義鄉明德村,布農族人歌舞表演,以及胡乃元夥同小提琴家宗緒嫻、鋼琴家魏樂富、葉綠娜夫妻檔的西樂演奏,聲樂家王秋梨和臨時邀到的貴賓,大陸笛子名家詹永明也共襄盛舉。沒有料到的是,隔壁金龍廳的晚宴也有音樂助興,絲竹鑼鼓、鼓掌叫好之聲清晰可聞,演奏者只得自我調侃:要和隔鄰音響對陣了。

「最原始的現代,最現代的原始」是這次演出的標題。到底這兩者要如何對談,如何交融呢?明立國以多年深入山地採集的經驗說:「原始不是落後,而是接近本質的意思。」

台灣這塊土地上的原住民,以貼近生活的樂舞傳達了族人之間,以及人與大自然之間和諧又深刻的關係。而布農族的「祈禱小米豐收歌」,是一套由遠古流傳至今,極為複雜精緻的合音唱法。一九五二年日本音樂學者黑澤隆朝把其錄音寄給聯合國文教組織,被視為人類音樂罕有的合音方式;我國作曲家馬水龍聽了之後,更跳起來說:「這是現代音樂!」

而對胡乃元這位自小浸淫在西方古典音樂世界,曾經榮獲伊莉沙白皇后國際大賽首獎的傑出小提琴家來說,「台灣原住民」本是個教科書的名詞;僅有的印象是,「聽說湯蘭花是山地人」。直到幾年前他看過虞戡平執導的電影「兩個油漆匠」後,才對原住民多了一份了解。

「四弦琴」的琴身有調音裝置,清楚顯示了布農族人已發展出音階的概念。(黃麗梨)

與原住民第一次接觸

今年三月胡乃元返台期間,曾被明立國和虞戡平帶到阿里山及玉山間造訪曹族和布農族部落。「當我一看到那茂密的山林,第一個反應是:台灣竟然還有這樣的世外桃源!」胡乃元回憶他與原住民飲酒高歌的情景,「那真是少有的歡樂經驗。」

其實他早有反思:廿世紀的西方音樂,已逐漸顯示出僵化的趨勢,極需要其他地區的音樂注入活水,給予刺激。「向原始民族尋求創造靈感,早見於十九世紀印象派的作曲家;畢卡索不也是從非洲面具轉化出他的立體主義畫風嗎?」

此番與布農族的對談,何嘗不也是一個交流的開始?而以西方音樂近百年來的嚴謹傳統,要對上原住民的風格,「還得需要冒險精神才行」,胡乃元笑說。

這次演出的其他曲目,他也特意挑選民族風味十足的樂曲,如德弗札克擷取美國印地安族音樂,並揉合祖國捷克傳統而成的小奏鳴曲;匈牙利籍的巴爾托克轉化自所採民謠的雙小提琴演奏曲;以及法國作曲家拉威爾極具吉普賽風味的曲子。他被明立國形容成「與布農族同具渾厚生命力」的演奏精神,果然爆發力十足,在快速熟練的運弓和靈活的撥彈指法下,飽滿的琴音充塞室內,讓聽眾大為讚好。

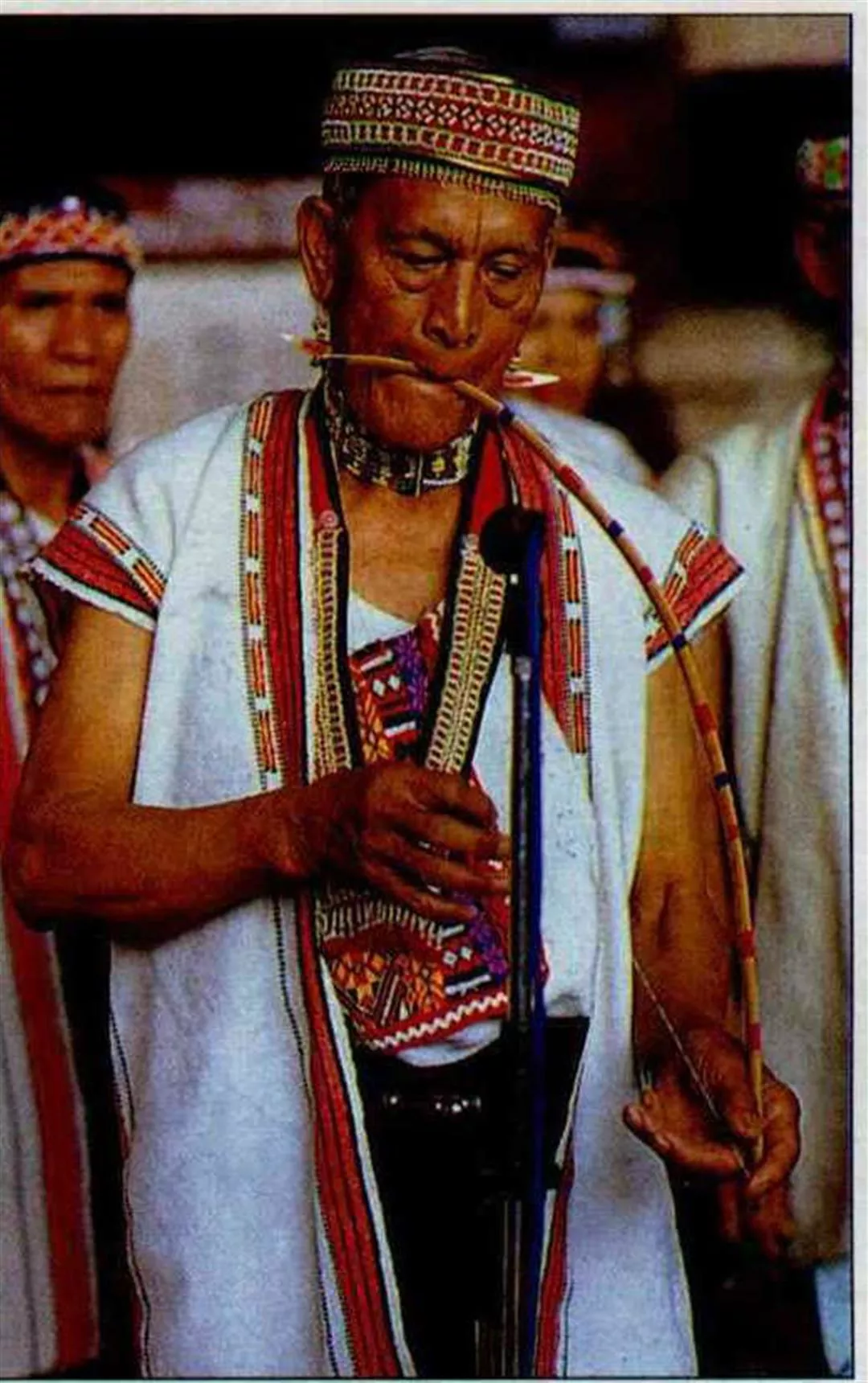

「弓琴」以其狀如弓得名,與口琴皆為最具代表性的人類古樂器之一.圖中這把弓琴是為北上演奏而新作成的,還不很「上手」。(黃麗梨)

心中惦著蕃茄和梅子

比較起來,音樂會的另一主角——布農族的表演,觀眾的反應生疏多了,畢竟這大概也是許多人的第一次接觸。

演出前他們曾在國家戲劇院大廳的記者會上露面。九男九女黝黑的臉上都飽刻風霜,安安靜靜地坐在舖了紅毯的樓梯間,不覺流露出一股不容侵犯的莊嚴氣質,向他們比手畫腳問聲好,引來一陣輕微的騷動,那臉上的神情竟然只有借用沈從文形容他湘西老鄉的詞兒「嫵媚」才貼切。

問他們這次來台北的感想如何?一位七十四歲的長老透過翻譯,有些急切地說著:「請不要再騙我們,以前每次說要來拍照錄影都沒有來,令我們很失望」,他頓了一下又說,「不過這次我還是信任你們,覺得是有誠心在辦」,原來他們主要是衝著明立國而來的。十多年來這位布農族的女婿不斷深入各部落紀錄整理。早已被他們視為「自己人」。

這一次布農族人的領隊斯阿定小姐,正懷著第四個孩子,她身旁的老三老睜著一雙黑白分明的大眼睛看人。她透露說,長老以前也下山參加過政府舉辦的歌舞聯演,對都市不至於太陌生,「可是他們剛剛還叨念著要回去整理蕃茄和梅子呢。」

一場名為「關心原住民」的座談會上,立法委員林正杰和蔡中涵共談如何從政策面來關心台灣原住居民,(身後的「敏荷敏桑」是布農語的「謝謝」之意)(黃麗梨)

唱得好,小米會豐收?

等到他們披著獸皮獵衣,應著領頭的呼號魚貫走上舞台,頓時顯得這塊場地太侷促了,容不下這來自山野的雄渾歌聲。這個歷來狩獵的民族,依序表演了「出獵歌」、「喝酒歌」和「宣報戰功歌」,歌唱夾著動作和走位,傳達出狩獵時代的情景:獵得山豬的獵人,領隊吆喝族人前來迎接,他的妻子,可以舞進獵人陣中,推了一無所獲的獵人一把,鼓勵他下次能夠大有斬獲。拔尖如嗩吶的女聲和沈著低沉的男聲,布農族是這麼一個富於和音感的民族。

壓軸的「祈禱小米豐收歌」,是在小米播種前要舉行的儀式。相傳如果唱和得好,那年的小米就會豐收。然而族人說信了基督教之後,為避免迷信,就很少當成占卜儀式來唱了;而布農族的狩獵傳統在玉山國家公園實施禁獵後,相關歌謠也演化成凝結族人向心力的了。

眾人屏息下,九個長老圍成一圈站定,緊緊交挽著雙手,由一個長老起音,另外兩部以協合音逐漸疊起上升,聽時只覺頭部起了共鳴,迴腸盪氣,彷彿有一種催人的魔力,使人融進和音當中。

斯阿定在旁說出她對這首歌的感覺,「我從小就不明白,這怎麼會是一首歌,像蜜蜂嗡嗡,可是越聽越美」,她又幽默地補上一句,「如果今晚唱得好,等一下可能就有一個『大豐收』了。」

「原始不是落後,而是接近本質的意思」,民族音樂學者明立國力陳這個觀念。(黃麗梨)

了解是「對話」的開始

當晚的義演有沒有如期得到豐收呢?兩廳院主任胡耀恆在演出尾聲時,上台報告募得的現款、支票及預約支付的金額共計八十七萬餘元。「這只是起步」,虞戡平說,他們還會陸續推出一系列的募款宣傳活動,為了十月演出,也為醞釀成立的「台灣原住民族文化研究會」籌募基金。

胡乃元也說,這只是起步。

「還需要有心的作曲家來整理發揚這些音樂素材,或許能豐富日益窄化的音樂空間。」而他與原住民的音樂對話呢?「還需要琢磨,只要有徵召我一定儘量趕回來,畢竟這裡是我的出生地啊」,胡乃元有感而發。

而從文化的觀點來看,明立國認為這次義演,乃至於整個樂舞系列,都只是起步。「原住民之樂舞飽含了生命的律動,我們以此作為一個切入點,希望太過依賴文字經驗的現代人能從而體會生命的本質」,他說,「也不要忘了,想要立足台灣、放眼天下,道地的台灣經驗就在這裡。」

能體認到這塊土地有著兩套截然不同的文化生態系統,或許才是相互了解,真正對話的開始。

胡乃元的演奏被比喻成「與布農族同是渾厚的生命力和爆發力」。(黃麗梨)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)