身兼法國高等社會科學研究院漢學負責人及高等漢學研究院院長的侯思孟教授,儘管「頭銜」顯赫,卻是位平易謙沖、溫文中透著爽朗率真的長者。

在他座落於艾菲爾鐵塔附近的辦公室內,總見學者們駐足其間,高談闊論。如果細問來訪客人名號,你會發現每一位都是目前法國漢學界的知名人物呢!

指著書架上厚厚的三鉅冊,身為法國國立科學研究中心所設的「中國歷史與文學研究小組」召集人的侯思孟,有著難掩的欣慰與自傲:「這些都是中國小說和話本的目錄、提要,不久還會再出三冊,我們的目標是把每篇中國短篇小說都附上法文提要,這可是大工程呢!」

(張良綱)

一心想學「陶淵明」

主編了一系列的中國小說目錄提要,侯思孟的專業領域卻不在此:「我主要研究漢末以及魏晉南北朝的詩和樂府」,他說。也因為如此,英籍漢學大師崔傑士(Denis C.Twit chett)在美國普林斯頓主編的「劍橋中國史」,其中漢魏六朝以迄隋初的文學史部分,就由侯思孟參與編寫。

德裔,出生於美國,侯思孟的第一個博士學位得自耶魯大學。一九五七年,年方卅出頭的侯思孟到法國教書兼遊學,受教於法國漢學大師戴密微(Paul Demieville)門下,又以「嵇康」為主題,獲得巴黎大學中文博士學位。

提起這段求學歷程,侯思孟回憶說,當時一心想學的原是「陶淵明」,可是老師戴密微認為要懂陶淵明,先得了解魏晉名士清談之風,於是讓他在「竹林七賢」的阮籍與嵇康中二選一。年輕氣盛的侯思孟選了「作品比較多」的嵇康,「後來才發現阮籍比嵇康難多了、隱晦多了!」侯思孟頗有「錯過了一個大挑戰」的遺憾。

侯思孟每天讀的、寫的、教的、談的,全是中國古詩。(張良綱)

中國文化像圍棋

不論是阮籍的「詠懷」詩,或嵇康的「幽憤」詩,或魏晉南北朝為數眾多的樂府,侯思孟每天讀的、寫的、教的、談的,全都是中國古詩。

「中國詩難不難懂?」這個問題,引來了一連串苦笑:「難!難極了!」

侯思孟先引用戴密微的話:「中國文化如同圍棋,『遊戲規則』簡單明瞭,半分鐘就可以解釋完畢,但真正玩起來,才知道其中的精微奧妙。」

「中文也一樣」,侯思孟說,表面看來,中文沒有動詞變化、沒有陰性陽性、也沒有單複數。講述任何時間發生的事,只要冠上適當的時間副詞,像是「剛才」、「明年」等即可,比起許多法國人一輩子也搞不清法文動詞的時態變化,中國人似乎幸運多了。

「但正因為規則少,所以變化彈性大,從外國人眼光看來,就有無所適從的感覺。」而「詩」的語言尤其是如此。

四言一句、五言一句,最長也不過七言一句,但每一個字在本意之外,往往還有所「比」、有所「興」,「七個字都懂,可惜合成一句詩,就教人摸不清它要講什麼了!」

在侯思孟辦公室中,經常可見知名漢學學者高談闊論。(張良綱)

「前置作業」費功夫

除了文字本身的含意及意象不容易捕捉,詩中錯綜複雜的思想淵源及各種「典故」,也是考驗學者功力的「入門磚」。

「不讀楚辭、老莊,就不可能領會魏晉南北朝的詩;不懂儒家情懷,也不可能瞭解杜甫」,這種「前置作業」對中國人來說或許困擾不大,但對外籍學者而言,很可能就因此「卡」在某一點,動彈不得。

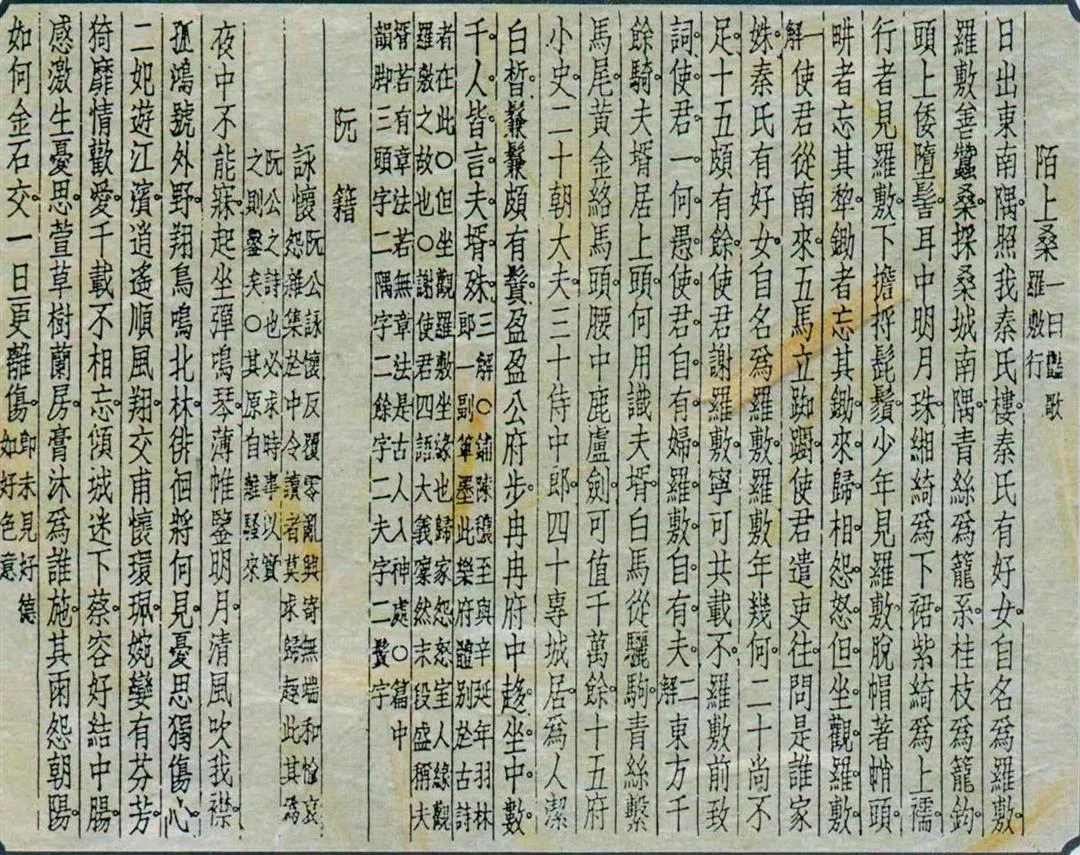

舉例來說,阮籍傳世八十二首「詠懷」詩中的第二首,一開始就引用「列仙傳」裡神人相戀的傳說,而全詩十四句,有五、六處是引自詩經、漢書,以及戰國詩人宋玉的賦文。

這些從別處「斷章取義」來的字句,往往在原文中另有指涉,例如出自漢書韓信傳的「金石交」一詞,不僅是字面上「如金石般堅固的交情」,它還令讀者聯想起漢高祖與韓信間的種種糾結。「如果不深究詩中每一個典故的出處,會錯失很多玄機」,侯思孟說。

此外,「背景知識」——不論是政治的、經濟的、宗教的、或歷史的——也是一大課題,尤其魏晉南北朝是中國歷史上幾個大動亂時期之一。激烈的政治鬥爭、漢胡各民族的融合、外來佛教及中國神仙道教的興盛,都深深影響每一位詩人的性格和思想。

例如阮籍常藉酒為護身符,晉王司馬昭替他的兒子司馬炎提親時,阮籍既不敢峻拒,又不屑答允,只有爛醉六十天,讓司馬昭開不了口、知難而退。「只要想想那時候有多少名士因為得罪權貴而『罪誅九族』,就可以諒解阮籍的詩為什麼總是『躲躲藏藏』的了」,侯思孟說。

法國民歌有相似特質

「文人」寫的詩,典故多、含意晦澀,相較之下,採集自民間的「樂府詩」則直接、質樸得多,其中描述人民在亂世顛沛流離的詩作,像「戰城南」、「婦病行」、「孤兒行」等等,尤其令侯思孟感動不已。

「『樂府』是中國的民間詩歌,令人驚訝的是,全世界的民間詩歌似乎都有相似的特質,實在是很耐人尋味」,謙稱對「比較文學」涉獵不多的侯思孟,也不禁對不同文化中反應出來的「共通性」感到好奇。

侯思孟指出,一八五二年時,法國政府也有過「採集民歌」的計畫,當時並列舉了法國民歌的四個特點,以便和文人作品區分。

所謂四個特點,一是押韻不嚴整;二是詩中有許多華麗的意象,如金銀鑽石等等,特別是描寫女人時,即使是女僕,也往往穿金戴銀;三是對話轉換跳接得很快,有時不容易確定是誰在講話;第四則是常常藉擬人化的花草鳥獸來講話、來表達感情。

用採集法國民歌的準則來看「樂府」,的確相當貼切。

「重構」古詩,解讀平民生活

侯思孟以「陌上桑」(豔歌羅敷行)為例指出,全詩五十三行,和詩文慣例的「偶數行」不相符;而羅敷只是一個王侯家令的妻子,還要外出採桑貼補家用,卻被描寫為「頭上倭墮髻,耳中明月珠」,這也是民間詩人滿足平民慾望的一種方式。

此外,「陌上桑」中既有旁觀者的舖陳,也有羅敷和「使君」的對話,而最後一段洋洋灑灑地描述羅敷的夫婿如何出眾,則已難界定究竟是羅敷在自詡,還是旁觀者在「助陣」了。

話說回來,「民間詩歌」雖然較少「文人傳統包袱」,但另一方面,正因為它們描寫的都是平民活生生的日常生活,因此對當時社會、民俗的瞭解又構成了另一個難題。

侯思孟舉了一個例子:「陌上桑」和另一篇辛延年作的「羽林郎」都是講述美女不屈於權貴勢力的故事,可見當時權貴欺掠婦女的事件層出不窮。「這類作品,若純依道德訴求而解釋為『堅貞女德終於勝利』,往往會忽略了其中透露的種種社會學、心理學上的意義。」

「羽林郎」開頭四句是「昔有霍家奴,姓馮名子都。依倚將軍勢,調笑酒家胡。」表面上是指西漢大將軍霍光縱容家僕魚肉鄉民的事,實際上指涉的卻是東漢的竇憲。以竇憲家臣欺凌百姓,百姓非但不敢反抗,反倒曲意奉承的種種史實看來,十五歲賣酒的胡姬,再怎麼「大義凜然」,恐怕也難全身而退。因此侯思孟認為這是亂世中人們「一廂情願」式的,逃避現實的幻想。

「如果不弄清楚當時的社會背景,以及權貴對平民、男性對女性的態度,就不可能瞭解這首詩的真正動機和其中舖陳的氣氛」,侯思孟把這種讀詩方法形容為「重構」——重新揣摩架構每一首詩寫作時的情境,「身歷其境」地去領會。

雙重文化背景

類似這樣的「文學範圍」以外的「功課」似乎永遠也做不完。「我要花很多時間讀中國歷史」,侯思孟提起硬啃「漢書」、「史記」的經驗,仍不免皺起眉頭,「中國歷史又長又複雜,單是那些人名、地名,就總是記了又忘,好像一輩子也捕捉不住。」

「還有,讀中國學者寫的文學評論也很重要」,形容自己有「雙重文化背景」的侯思孟很瞭解「外國人怎麼讀也讀不過中國人」這個事實,因此參酌中國學者的意見,也幫助他瞭解中國詩的字句含意,避免發生「讀到的和讀懂的不太一樣」的尷尬情形。

本身為德國後裔,又花了數十年精研中國古詩,侯思孟所指的「雙重文化」卻是英文和法文。

在美國成長、受完教育,侯思孟來到法國後,偶爾聽到法國的「英美文學學者」討論英國詩,也不免有「毛髮豎立」、哭笑不得的時候。

他舉了一個例子,英國「伊利莎白王朝」和「雅各王朝」有著不同的文風,稍具文學基礎的英國人應該都能辨識出來,因此當他聽到一位素孚眾望的法國「英美文學學者」將兩者混淆時,不免大吃一驚,後來想到自己讀中國詩時也偶有「張冠李戴」、「會錯意」的情形,才報以諒解的一笑。

當然,讀中國人寫的評論,有時也會有「不同意」、「不服氣」的時候。侯思孟就覺得嵇康從許多方面來看,都是一個「只求出世成仙、不求濟世」的「非政治人」,可是卻有一部分中國學者把嵇康認定為「儒家本位、道家只是掩飾」。然而,在眾說紛紜之中,誰又曾認真考慮一位「外國人」提出的見解和論證呢?

「變得愈來愈順服」

此外,「中國文學批評的傳統包袱太重,常讓人透不過氣來」,侯思孟相信這也是許多外籍漢學者的「困擾」:「你很難跳離這一大堆包袱,為某一個小詩人在文學史上的地位重新定位、或是推翻前人的意見,為某一部作品找出新的意義」,侯思孟說。

當然,這種魄力、這種眼光,中國學者也少有人能具備,不過,在美國長大,從小就被要求「獨立」、「有創見」、「向權威質疑」的侯思孟,雖然「一次又一次被中國學者的權威說服,而變得愈來愈順服」,但他說,「向既有權威和既定看法挑戰的意志,可以促使自己不斷進步,我還是會繼續下去的。」

在嵇康、阮籍上一留廿、卅年,原來想學的陶詩猶未正式開始,侯思孟至今想來,還相當遺憾。走過漫長的中國文學之路,挫折難免,卻也嘗過不少意外豐碩的果實,他堅定地說:「或許我還不能進入中國詩歌的殿堂,但向國際人士推介中國文化,喚起重視並引起興趣,也就是我的心願了!」

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)