老人豐富的生命經驗,有沒有辦法透過肢體訓練,而開發出「第二春」?在表演界清一色的年輕人之間,老人可有一片表達的空間?台南的「魅登峰老人劇團」已經跨出了肯定的第一步;無獨有偶,台北新成立的「歡喜扮戲團」老人舞團,也要開發老人的潛在動感,歡歡喜喜地「扮戲」。

——什麼樣的「戲」呢?

彭雅玲老師要大家想像兩腳之間有一個手印,慢慢彎下身用右手去貼那手印,然後換左手,再換右手。接著她要他們坐下,但不是一骨碌地坐到地上去,而是要動動腦筋,找到身體最順的方式,譬如慢慢旋轉脊椎,螺旋狀地坐下。坐定後再以同樣的方式躺到地板上,把雙手抱在胸前,慢慢左右滾動,最後再以同樣順勢的方法站起來。

這還只是暖身,有人直嚷著:「了不得的舒服。」被老師回了一句,「你隨便做做還覺得舒服!?」然而幾乎每個人都異口同聲的嘆道,「真是好極了,好久沒有這麼開心了。」

大家七嘴八舌地說:「以前在家裡一個人活動,也不知道會不會受傷,現在有專業老師帶,每次都玩得好開心,好期待來上課喔。」也有人比手畫腳:「現在身體可以動了,膝蓋可以彎,腰也柔軟多了。」

從今年七月開始,一個星期有兩天,一群六十歲以上的老人準時到雲門舞集排練場報到。在四位老師的輪流指點下,時而手舞足蹈,時而放懷高歌。

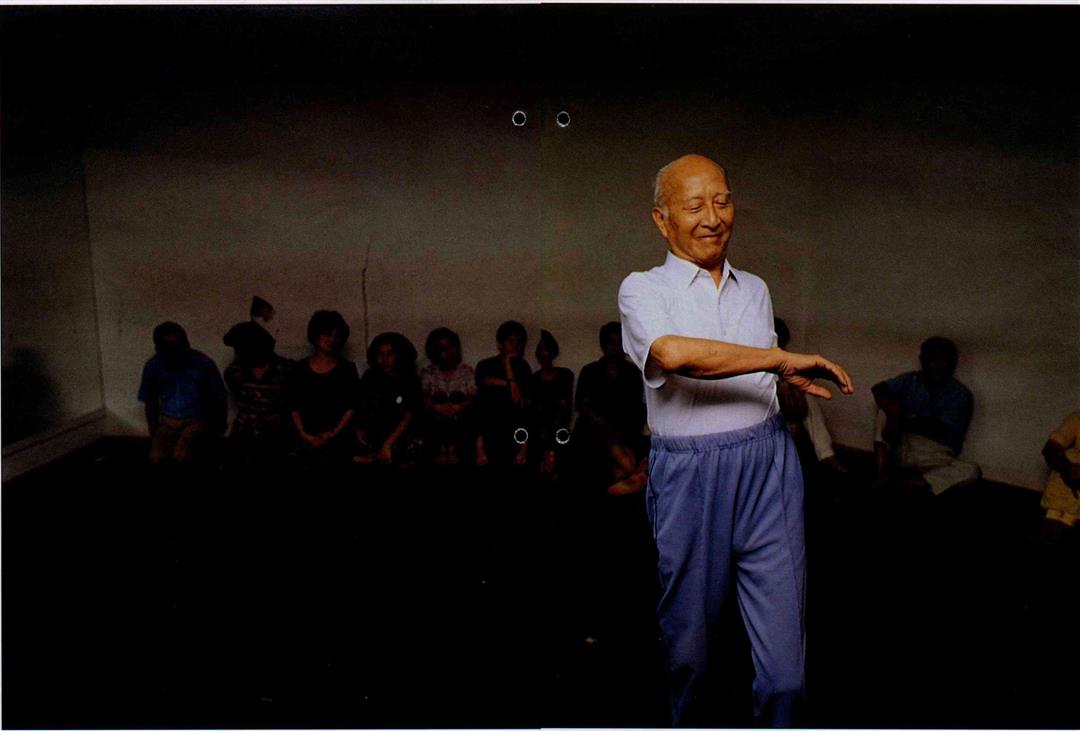

老人的身體經過歲月的磨蝕,不免「風化」成某種造型。因此上課的第一步是解禁,鬆開原有的包袱和限制。(薛繼光)

老人肢體,魅力登峰

「舞團不只是年輕人的專利」,「歡喜扮戲團」的團長彭雅玲說。她覺得老人的身體仍然很有潛力,可以加以開發。這樣的體認來自實地的觀察。兩年前,她協助台南文化基金會創立全省第一個老人劇團「魅登峰」,並任第一屆指導老師。兩年來,她看著老人豐富的生命經驗透過身體自然地流露出來,「肢體開始說話」,真正是魅力登峰。這給她很大的鼓舞,更進一步萌發成立老人舞團的動機。與劇團的表演性相比,舞團更著重對肢體的覺察與探索,從玩遊戲開始活動筋骨,再逐漸帶出內在自發的表現。

一連辦了兩個老人團體,「也許是跟老人特別有緣吧」,在英國學戲劇,並主持「方圓劇場」的彭雅玲說,「我從小就喜歡跟老人在一起,聽他們說故事。」除了這份情感的因素,她更覺得,行到中年,不再滿足於只跟年輕人做所謂的專業表演,而更想跟生命經驗豐富的人一起工作。銀髮族,不就是最恰當的人選嗎?

她在今年年初辭去公共電視的職務,從三月起開始籌劃「歡喜扮戲團」,並邀請表演界的朋友卓明、陳偉誠、及古名伸共同擔任老師。經費來源,除了得到文建會的部分補助,她還在努力募款當中。來報名的人數不少,約有六、七十人。因為還無前例可循,許多人在電話裡與彭雅玲談了很久,然而目前的上課人數都只維持在十餘人左右,有些還是陸續加入的。莫非來參加這個團體,都要「有備而來」?

「老人變小孩,有藝術,有意思啦。」每次上課大家都說自己好像在上幼稚園大班。(薛繼光)

圓一個夢想

「也許該說是自然篩選吧」,舞蹈工作者古名伸說。她在第一次上課就觀察到,這是一群「滿特別」的老人,雖然口中說自己老,心都還不老,「對外界好奇心很強,對生命還有很多熱情。」

這些自台北各地,甚至遠從宜蘭礁溪趕來的團員,多半都已是含飴弄孫的祖父祖母級,甚至有兩位老大哥已有了曾孫。無巧不巧,性別與省籍差不多都是「平分秋色」:男女各半,外省籍與本省籍也各半。

當初有人是子女幫忙報了名,有人是自己抱著姑且一試的心理來看看。團員中大部分的人都自認「不識音律,不會跳舞」,但因為舞團的招生簡章強調不需有表演基礎,所以也就放心參加。今天踏進雲門舞集的排練場,就是圓了一個夢想。

像團裡年紀最長的「老大哥」吳明,今年七十九歲,他平常愛看雲門舞集,因此老人舞團選在這裡上課,對他吸引力特別大。他做了半輩子的牧師,雖然從教會退休多年,卻是退而不休,還在做義工,一直到前幾個月才因身體微恙,「剛剛把事情放下。」

相對於吳明,張百惠是「小妹妹」,才四十五歲,年紀還「不及格」,被老師破格收容。她說得很妙,「其實再過幾年我也是老人了,想先來準備準備。」她這位專職的家庭主婦,在幾年前參加「鞋子兒童實驗劇團」,是年紀最老的團員,卻也咬牙賣命,跟著年輕的夥伴一起操練。現在在老人舞團,「終於有機會變成年紀最小的團員」,義不容辭當起「班長」,做老師的助理。

「老大姐」薛斌,五年前從銀行專員退休下來,「不適應退休的感覺,一直在生病,周圍也沒什麼熟識的人。」醫生要她多運動,她說自己惰性很重,同小孩子一樣,不被逼就不會做。跑去學交際舞,「年紀最大,跳起來好自卑。」而現在呢,「完全沒有超過我的體力,一點也沒有自卑的感覺了」,她開心地說。

陳偉誠(左一)覺得教老人其實壓力更大,也更有挑戰性。因為要顧及老人身體的極限,上課得保持觀察,隨時做調整。(薛繼光)

鬆動風化的造型

七十五歲的蔡進興,曾聽人說過台南那個老人劇團很不錯,後來聽說彭老師到台北辦舞團,女兒幫他報了名,他先參觀一下,「看是哪款人在學,哪款人在教?不是稀里糊塗就去了。」考察之後他覺得滿意,就加入了。「老人家要多運動嘛,而且這款又跟普通的不一樣,老人變小孩,有藝術,有意思啦。」

阿公阿媽跳舞也許不稀奇,不過他們跳的可不是普通的士風舞或社交舞。難道這是什麼特別的「老人舞」?

「我們這群老師都有專業技巧,卻也能帶出『不是技巧的技巧』」,彭雅玲說,具體而言,就是「寓教於樂」,從遊戲中讓參與者的身子動起來。因為現在的對象是老人,身體經過歲月的磨蝕,早已「風化」成某種造型,更別提注意自己「身體感覺」的習慣了。

因此上課的第一步是解禁,鬆動原有的包袱和限制。至於戲法,人人會變,從玩遊戲,唱兒歌,到活動筋骨,每個老師輪流上課,都還在摸索一套與老人相處的方法。彭雅玲著重頸椎、胸椎,及尾椎的活動,以便「打通脊椎和穴道」。卓明的看家本領是帶領成長團體的談心。陳偉誠與他們玩肢體與聲音、肢體與空間的關係。古名伸則以「接觸即興」的舞蹈方式,從人與人的接觸讓他們體會身體的感覺,進一步透過肢體去表達內心的東西。

「這個引發的過程,不能急,不能趕,只能等。」彭雅玲說,「先要他們放心,信任這個團體,信任這些老師,也信任彼此。最後才談創作和表演。」雲門舞集出身的陳偉誠也有同感:「如果一開始就把老人舞團界定成表演團體,可能太殘酷;它應該更是一種活動,先喚起原已不敏銳的感覺,開始對身體燃起希望,重新關愛,成為表達的工具。」

兩人一組做「雕塑」遊戲,薛斌(左)年輕時曾經票戲唱青衣,信手捻來就是一個蘭花指。(薛繼光)

老人變小孩

帶慣了專業工作者,陳偉誠坦承,面對老人這一個特別的族群,其實壓力更大,更誠惶誠恐。因為對年輕人,他習慣要求高難度的動作和體力極限;而在這裡,老師得不斷保持觀察,視他們的接受度當機立斷,隨時做調整。

例如有人高血壓,多轉兩圈就頭暈;有人則是小腿容易抽筋。結果「有時準備了一套動作都沒有用。」在個性上,老人像小孩子一樣有自己的個性,不能勉強,因此也要尊重他們自己的特質,「因材施教」。

每次上課時,教室裡總是笑聲連連,這群老人家直說自己是在上幼稚園大班:一會兒去撞牆,一會兒在地上學狗爬。有一次大家做打擊發聲的遊戲,每個人在不同的節拍打出不同的節奏,然後把拍手變成稀奇古怪的聲音,再加上各式各樣的動作,就玩成了一個活生生的交響樂團。有人玩得高興,大喊:「我們這些七十歲的人在做七歲小孩的事!」

還有一次,兩個人輪流鬆動對方的關節,從手指開始按摩,到了手腕、手臂、肩膀,就順勢四處畫方、畫圓。手之舞之,足之蹈之,不知不覺就在原地跳起舞來了。因為一些關節被對方鎖住,其他關節動出來的動作就跟以前不太一樣。有時候連自己也嚇一跳,「不知道身體原來也可以動成這樣的角度呢」,有人樂得直說。

中場休息時,大家排排坐吃點心,這是每次上課不可少的重頭戲。原來彭雅玲怕他們活動時血醣減低,總是半哄半逼著他們吃餅乾。這群老人家就好像回到了幼稚園時代。大家互相打趣,互相取綽號,而且無獨有偶,名字的諧音都與食物有關,諸如易勁棠是「一斤糖」,楊積堂就成了「兩斤糖」,梅立志則變成「美乃滋」。

「男女授受不親」,本是老一輩嚴守的規範。老師得設下一些「陷阱」,使他們在遊戲中自然地靠近。看這朵「三個人合開的花」多有表情呢。(薛繼光)

上課三日,刮目相看

其實,許多老人家一輩子在大機構上班,或作主管,或為人師表,都有固定的形象,剛來上課的時候,都是一付拘謹、莊重的「老人樣子」。一下子要他們在陌生人面前手舞足蹈,甚至「扭腰擺臀」,不但有身體上的限制,更需要突破一些心防。

然而,到目前為止上課還不到兩個月,他們的改變卻是快得驚人。以前一來還顧全形象,男生穿西裝褲,女生有人還穿旗袍,梳硬硬的包頭。現在都知道帶寬鬆的衣服來換,妝不再化得那麼濃,頭髮也解禁了一些。彭雅玲說,「還可以再更自由,要他們不再穿軟滑滑的絲質衣服,不要穿絲襪,上課要把手錶或玉鐲解下來」,不過她不急,「這些都讓它自由發生。」

又如「男女授受不親」,是那一代人嚴守的社會規範。每次圍圓圈或排隊、分組,團員總是很自然地分做兩邊,壁壘分明。老師看在眼裡,嘴裡也不明說,只是暗中設下一些「陷阱」,讓老人在活動中不知不覺地靠近。譬如要他們男女分做兩邊,閉著眼睛慢慢滾動,滾到對岸把身子疊在一起。有了「第一次接觸」,下一次就自然一些了。

蘭陵劇坊的元老之一卓明,曾與彭雅玲合帶台南的「魅登峰」,據他觀察,這一南一北的老人有些不一樣。「現在大家是好同學,但還不算是朋友,下了課就各自回家去。在台南,很快大家就互相到對方家走動,甚至全家人變成朋友,也許是南部大家庭比較多。」此外,在北部的老人較少有運動習慣,因此要突破的是對「身體」的限制;而在南部,老人的肢體一般比較靈活,但觀念較保守,要突破的反而是對自己「要有老人樣」的形象認同。

看著老人家滿布風霜的臉,很專心地動自己的身體,很是感人。(薛繼光)

讓肢體說話

經過一段時間後,一些比較「藝術」的活動開始出現。譬如在一段簫聲音樂中,從排練場的一端走到另一端。過程中把自己變成一顆種子,從泥土中鑽出來,發芽,開花;變成一個土牢裡的囚犯,慢慢爬出來見到陽光;或是變成一個死刑犯走向刑場,被槍打中倒下,仍然捂著傷口掙扎向前。

一開始許多人覺得不自在,會偷笑,覺得假戲不能真做。尤其眾男生們,往往草草了事。譬如逃獄,爬到一半就直起身子,跑到對岸,表示逃獄成功。有些人則慢慢放開,運用剛剛學會的脊椎運動,去扭轉,去滾動,儘量不要只是揮舞著雙手,做彭雅玲形容的「廉價表演」。

或是兩人一組做「雕塑」,輪流一人當藝術家,一人當作品任之雕塑。先從上半身做起,等兩腳站穩了,就把下半身加進去,不要把身體只想成直線,而可以是曲線,是弧線。於是有人半躺,有人跪坐,一些創意的造型開始出現。

「受用最多的其實是我們老師自己」,彭雅玲透露說。「他們擔心自己的身體不太能動,其實動起來身體的線條很迷人,都被我偷偷的欣賞。」卓明也說,看著他們滿佈風霜的臉,很專注地動著自己的身子,最是感人。

這樣跳將下去,會跳出怎麼樣的舞來?

薛斌的公公是大名鼎鼎的「麒麟童」周信芳。她自己在年輕時也曾上台票戲唱青衣,跟著工作單位四處去勞軍。問她想要上台表演嗎?薛斌直言,「不要,老人的動作都沒有美感,誰要看哪?」見她舉手投足間還很有一些架勢,便稱讚風韻猶存,沒料到她大驚失色,希望自己能放掉過去,走出一些新的風格,「平劇也是一種舞蹈,但跟這現代舞應該是兩回事吧?」她還要再問問老師。

小心地跨出第一步,「歡喜扮戲團」還需要足夠的時間和空間來琢磨。團長彭雅玲(前)說,「慢慢等吧,他們會越來越有看頭。」。(薛繼光)

上台作秀?

彭雅玲說,「慢慢等吧,他們會越來越有看頭。譬如現在一直站在角落,什麼都說不會的人,到最後也許『最風騷』,最會表現。」

十月,她要以「歡喜扮戲團」的名義赴英,與來自九國的老人劇團參加大戰五十週年的「歐洲歷史回顧藝術節」。不過除了蔡進興是「歡喜扮戲團」的成員,其他都是職業老藝人,如歌仔戲演員黑貓雲,唱勸世歌的吳天鑼,以及那卡西的李炳輝,加上「魅登峰老人劇團」中表現優異的李秀。她說老人舞團的這群老人還要「慢慢地磨」,也許一年半載後激盪出精彩的火花,再看怎麼呈現。古名伸也覺得,「歡喜扮戲團」現在小心地跨出第一步,還需要足夠的時間和空間去琢磨,她希望大家不要太求現成的結果,而使之淹沒在速食主義的風氣中。

也許「歡喜扮戲團」存在的一個重要意義,是在今天這老人社會中,讓大家更正視老人的存在,也提供一個創意性的出路;而不是走到胡同或角落,就不聞聲息,而被社會遺忘。

就像吳明來這裡跳舞,並不是想到舞台上「作秀」,而是「活動活動對我的脊椎很好。」但如果真要上台,「也許可以讓其他老人看看,原來我們還有另一條路可以走,可以走出煩惱和憂愁。」

〔圖片說明〕

P.36

舞團只是年輕人的專利?「歡喜扮戲團」老人舞團要開發銀髮族的潛在動感,提供一條創意性的出路。

P.38

老人的身體經過歲月的磨蝕,不免「風化」成某種造型。因此上課的第一步是解禁,鬆開原有的包袱和限制。

P.39

「老人變小孩,有藝術,有意思啦。」每次上課大家都說自己好像在上幼稚園大班。

P.40

陳偉誠(左一)覺得教老人其實壓力更大,也更有挑戰性。因為要顧及老人身體的極限,上課得保持觀察,隨時做調整。

P.41

兩人一組做「雕塑」遊戲,薛斌(左)年輕時曾經票戲唱青衣,信手捻來就是一個蘭花指。

P.41

「男女授受不親」,本是老一輩嚴守的規範。老師得設下一些「陷阱」,使他們在遊戲中自然地靠近。看這朵「三個人合開的花」多有表情呢。

P.41

看著老人家滿布風霜的臉,很專心地動自己的身體,很是感人。

P.42

小心地跨出第一步,「歡喜扮戲團」還需要足夠的時間和空間來琢磨。團長彭雅玲(前)說,「慢慢等吧,他們會越來越有看頭。」

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)