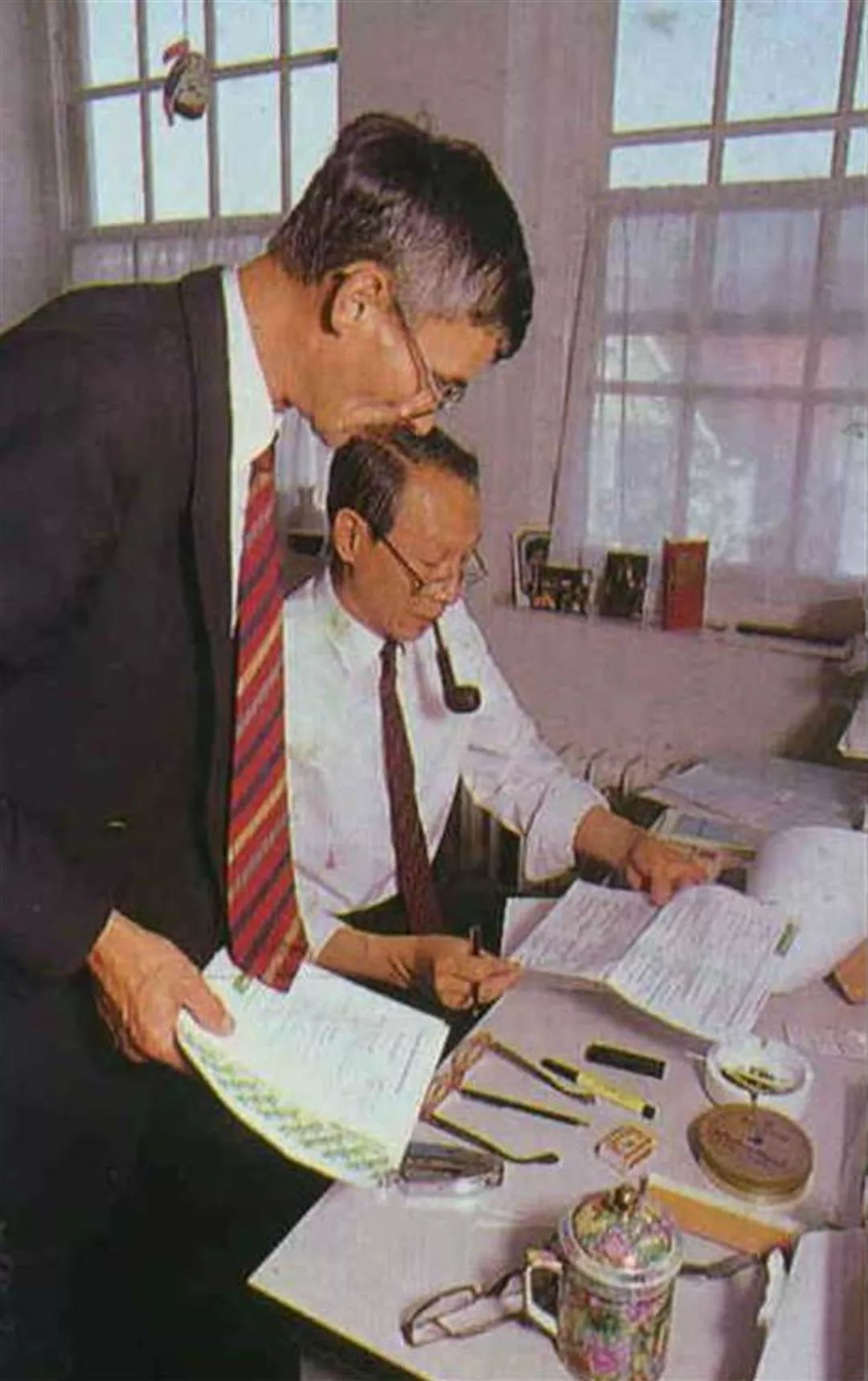

以「遊牧民族」自嘲的梁兆兵,外表溫文儒雅,長年逐知識而居。(鄭元慶)

旅居荷蘭的語言學家梁兆兵總以「游牧民族」自我調侃。他生於中國大陸、長於台灣,在美國求學、工作廿年後,移居歐洲也有十二年了。

這位長年逐學識而居的牧人,儘管在距離上漸行漸遠,作為萊登漢學院僅有的三位終身教授之一,也算始終保持了一份文化上的牽繫。

處處無家處處家。盛產於廿世紀中國的游牧民族,對「家」的定義,是愈趨抽象了。

走在滿溢書香的萊登城裡,梁教授意態從容、緩步當車,身上一點也嗅不出「游牧民族」的氣味。煙斗、手杖,加上一身裁剪妥貼、搭配合宜的西服,倒留著「東部紳士」的印記。

當然,身為「游牧民族」,有時不全是自己作的主。

以「遊牧民族」自嘲的梁兆兵,外表溫文儒雅,長年逐知識而居。(鄭元慶)

大江南北、一路流亡

梁兆兵祖籍河北定縣,原是不折不扣的中原人士。他生於湖北武漢大學教職宿舍,一歲那年,在襁褓中給帶回河北看爺爺,後來因為父親趕著上北大辦事,所以總共只待了一天,據說爺爺賞了兩個雞蛋吃。這就是他全部的「故鄉經驗」了。

兩歲,父母帶著躲鬼子。八年抗戰,長得足夠將他陶冶成吃辛喝辣、面不改色的「四川耗子」。抗戰勝利,他順著揚子江、過秦皇島、上北平,再到瀋陽念書;不想東北旋即淪陷,又隨著流亡學生一路南行到天津。未幾華北緊張,一行人直下南京、廣州,末了搭船到了基隆,卻逢上「二二八」鬧得正兇,船不敢靠碼頭,最後是在高雄上了岸,進中學上初三。

「十三歲半那年,我就決定將來念醫,非作醫生不可」,梁教授回憶。說話時,他坐在萊登城郊一家清靜的旅店咖啡室裡,大片玻璃窗外,是一片翠綠碧野,間綴著爛漫花田。

梁兆兵除了在萊登大學漢學院任教職外,還兼理部分院務行政。(鄭元慶)

從醫學院到文學院

那年他由東北往華北逃難,機關槍在頭頂上來回掃射。跑在後面的同學中了彈,往前猛地仆倒絆住了他。十三歲半的梁兆兵頭不敢抬,立刻爬起來邊跑邊拖著他,可惜不多遠,同學就斷了氣。「活下來,總有一天要當醫生救人」的念頭,從此揮之不去,也讓他中學幾年養成了熬夜的習慣。濃茶、咖啡,到後來居然得喝酒撐著,非考上台大醫科不可。

考試時,較沒把握的數學卷子發下來,瀏覽一遍,肯定沒問題。答完第一題,正寫到第二大題第一子題,他昏過去了。

後來他進了國防醫學院,才念一年多,又得了胃瘍,進醫院躺了半年。當時的教務長是一位軍醫少將,哥大醫學博士。他到醫院探病,看著床上病懨懨的梁兆兵搖搖頭說:「你這孩子,念書那能這樣鑽牛角尖,門門得一百才算數?我看你得先治治心性,去念兩年文學陶養一下再回來……」

出院以後,他果然重新準備報考乙組,考上師大英語系。

溝通協調佔據梁兆兵大部分的時間,他常感覺時間不夠用。(鄭元慶)

大梁出題、小梁發愁

倉促轉組,成績不盡理想,但以他拚命三郎的個性,第一年拿第三、第二年拿第一,不在話下。可惜到了大四「發起瘋來,不想一輩子吃粉筆灰」,梁兆兵又棄文從武,成天跑到台大和東吳法律系去聽課,上課筆記加上課餘自修,林林總總毫不含糊。問題是到了期末考,荒殆一年的英語系課程全得補上,除了借筆記、啃大綱,他還跑到書店買回莎翁四大悲劇中譯本,應付「大梁」——系主任兼文學院長梁實秋的壓軸大考。

試卷攤開。第一題,評論哈姆雷特的中心思想,不難揮灑;第二題,對比莎氏用語與現代英語,並舉例說明——完了。

梁兆兵只好從實招來,在試卷上洋洋灑灑說明志趣如何改變,並詳列今後努力目標。兩天後,他接到助教通知院長召見。

手不離煙斗,是梁兆兵的招牌標記。(鄭元慶)

君子協定、傳為佳話

「我看了你的卷子」,大梁啣著煙斗,笑咪咪地問:「說的都是真話嗎?」

「真的,我的筆記、書本都在,不信您可以現在考我」,小梁理直氣壯地答。

大梁果真要看證據。小梁當下跑回宿舍,央求一位同學一塊兒把詳加眉批的筆記、書本都「抬」到院長辦公室。

不一會兒,大梁說話了。「行!我不阻止你的大計畫,你自己說你該得幾分。」

「既然如此,為了能順利進入下一步,當然愈高愈好,您就打九十吧!」小梁得寸進尺。

大梁想了想說:「你的功夫值九十,但那到底不是莎士比亞。這樣吧,咱們來個君子協定,分數我給,不過你得真花點時間念四大悲劇。」

期末考事件於是喜劇收場,大梁小梁的故事也傳為佳話。日後小梁亦為人師,雖然教學以嚴格知名,但「始終和學生建立深厚的互信關係」。他表示:「在課業上,我要求他們全力以赴,但同時他們絕對有處理自己前途的自由。」提起已故大梁院長的種種軼事,小梁教授說:「從他身上得益最多的,不是英語、不是莎翁,而是處事態度。」

飄洋過海,周遊系所

事實上,當年大小梁之間的「君子協定」曾經得到戲劇性的結果——梁兆兵的出國留學考試,報考的竟是「英國文學」。

飛越太平洋,梁兆兵先在西雅圖大學英語研究所註了冊,半年後轉人類學系;不久又橫越大陸,來到語言學重鎮——賓州大學;此後更是變本加厲,將其「游牧」本質發揮至極。他周遊列所,甚至跨系、跨院、跨校,念過語言、物理、數學、電子……,成了名副其實的「職業研究生」。

「語言學的東西牽涉太廣,社會、心理、生物、邏輯,都有關係」,他解釋說:「愈念愈糊塗,就愈需要其他的東西串聯,西方研究所正好可以滿足這一點,他隨你搞——只要搞出名堂來。」

梁兆兵如魚得水,穿梭院系,「好像整個天都打開了」,直到他又蒙賓大文學院長召見。院長開門見山:「你該畢業了吧?否則沒法處理了!」隨後規定下學期就考試。遍遊系所的梁兆兵輕騎過關、取得學位,同時得到國家科學基金會的計畫,作電腦語言翻譯研究,隨後又在母校執教。從此連念書帶工作,一待廿年,直到一九七七年應聘至荷蘭萊登漢學院。

由美洲到歐洲

旅美廿年,其中十四、五年是在繁華忙碌的費城渡過的,忽然遷到這個清雅樸實的大學城,倒是應了當年醫學院教務長「陶養心性」的期許。

萊登處處清渠綠野、街道上人人踩著自行車從容往返。

「搬來此地的第一個早上,我發現自己居然是由鳥叫聲中醒來的」,梁教授回憶。

他也比較歐、美的不同:人說歐洲人到美國乃為鍍銀——多賺幾枚銀子;美國人到歐洲則為鍍金——沾染點文化氣息,這種說法多少有點誇張。事實上,這兩種文化的確有相當程度的異同點。在美國,一切靠打拚,各憑本事出頭,到了歐洲就得懂得含斂,否則徒然引人側目。不過,比起歐洲其他地方,地狹資源少、偏有列強環伺的荷蘭,是一個心態十分開放的國家,外國人在此可說是沒有任何不必要的壓力。相反的,梁教授倒給萊登小鎮帶來些「文化震撼」。

話說梁教授第一次攜眷參加漢學院的教職聚會,席間杯觥交錯、談笑風生之際,搖籃裡的女兒忽然啼將起來。這位美式奶爸二話不說,一步上前,就作了一場職業水準的演出。沒想到此舉並沒有給在座女士帶來「大丈夫當如是也」的覺悟,效果卻恰恰相反。

在課堂上,梁教授也堅持「上課是師生、下課是朋友」的美式作風,初來時,還有兩個學生神情認真地在下課後敲門問他「此話當真?」

回望故鄉,鬱何壘壘

一九八三年,梁兆兵為一個跨國研究計畫到中國大陸作為期一年的實驗,也應大學之請,開語言學講座。

梁教授表示,中國大陸從一九四九到七九年,整整關閉了卅年,語言學研究也因此幾乎停滯在三○年代李方桂、趙元任的西方語音學研究的階段。為此,他花了兩個半月的時間,試著把一九五○年以來西方語言學發展的各派別,重要著作、人物,作概覽式地介紹。沒想到才講到第二堂,就引來黨部書記登門造訪。「梁先生」,他語帶責問地說:「您是不是想把西方的精神主義帶到我們的社會來?」

「我聽得一頭霧水,只好告訴他,這是你們請我講的,不能接受,就別聽;要否認,儘管否認」,梁教授形容,後來停課討論了三天,黨書記又來了,這回他神情堅定地說:「梁教授,您難得來,還是講吧!只是我們不一定贊成就是了。」

來日漫遊五大洲

面對八○年代初期大陸學術界的諸多奇事,諸如八一年北大進口廿台堪儂影印機,卻因為沒有使用知識,擱在走廊,不久就全壞了;另一棟實驗大樓落成時卻沒有水電空調,只在外賓參觀時才供電……,「我的非唯物史觀被視作邪魔歪道,也就不足為奇了」,他說。

遺憾的是,再踏上充滿「逃難」經驗的故土,留下的印象卻仍然是一片倉皇不定。

大江南北躲鬼子、逃共產黨的經驗到底遠了。回頭望望,生命中有廿年輾轉亞洲、廿年在美洲奮鬥,轉眼移居歐洲也有十二個年頭了;屈指算算,全世界號稱有五大洲,既然命定游離,何不正經來辦;好好計畫將來在澳洲、非洲也待上廿年。

梁教授娓娓道來,彷彿當真。只是,他說目前讓他流連歐洲的,是一個已持續十年的「聊天會」。連他一共七位來自英法德荷的語言學家,每兩星期就在德荷邊界上的一個農舍裡聚會三天。白天,他們作全無情面的學術辯論,晚上不談任何學術問題,只聽音樂、談文論藝。「這個聚會不斷給我再生的力量」,他形容。

處處無家處處家

步入中年以後的梁兆兵,對「家」的概念愈趨抽象。他的定義只有三個字——踏實感。而這踏實感,可能出現在兒女親暱時的萊登寓所、可能出現在回台探望母親時的高雄,也可能出現在德荷邊界、談興正濃的農舍裡。

帶著中國人的皮膚和文化背景,受西方教育,持美國護照,在荷蘭當漢學教授。這就是廿世紀中國游牧民族的寫照了。

游牧民族究竟是如何形成的?浪漫的人說,他們是血液中天生帶著不羈的因子,於是闖蕩天涯、逐水草而居;實際點追究,終歸是家園水草不甚豐美,乃至居無定所,為求生存也。只是,為什麼游牧民族盛產於廿世紀的中國?

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)